« Pourquoi écrivent-elles tant? » : les diaristes à l’honneur

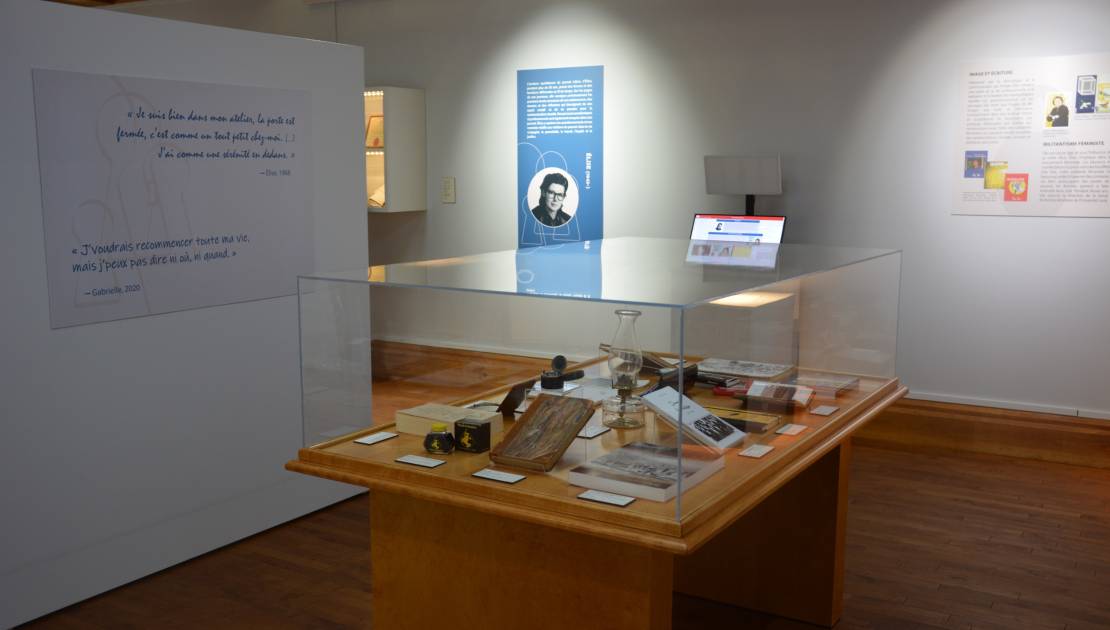

Le Musée de la mémoire vivante dévoile son exposition « Pourquoi écrivent-elles tant? » qui dresse un portrait de femmes du passé à aujourd’hui, et ce, grâce à des journaux intimes. Sous le fil conducteur de quatre femmes de différentes générations d’une même famille, les visiteurs pourront découvrir les côtés cachés et l’utilité de ces journaux personnels à travers le temps. Bien que l’exposition soit au féminin, les hommes sont aussi à l’honneur dans la présentation. Estelle Lebel, professeur de l’Université Laval, accumulait chez elle les journaux intimes écrits par les femmes de sa famille. Mme Lebel a prêté sa collection au Musée. Elle a collaboré avec ses représentants afin de construire une exposition révélant le portrait historique de la femme au fil de générations successives. Bien que ces quatre femmes constituent le fil de l’exposition, divers témoignages, extraits de journaux intimes, images et citations de femmes diaristes ayant vécu à ces différentes périodes sont aussi exposées. Pour débuter le parcours, il est possible de découvrir les écrits de Valéda, née en 1885 et décédée en 1964, qui a tenu au quotidien son journal pendant plus de 32 ans. À cette époque, les femmes s’occupaient des tâches ménagères et la religion était très importante. « Écrire un journal intime peut demander de la discipline. La première femme a écrit son journal pendant 32 ans de façon quotidienne. Pas nécessairement beaucoup de pages, mais parfois une courte description de sa journée. À l’époque, il y avait une présence énorme de la religion alors parfois c’était juste aller à la messe », informe Sandra Zapata, directrice générale du Musée.

En poursuivant, les visiteurs peuvent voir les écrits de sa fille Alice (1909-2005) qui utilisait ses journaux pour des récits sur sa famille et pour décrire l’amour de son travail. « À la différence de sa mère, elle classait par sujet son écriture. Il y avait des journaux dédiés à sa famille, d’autres dédiés à ses voyages, à son travail. Alors, on apprend à la connaître également à travers les objets, les images, les extraits de témoignages, etc. », explique Mme Zapata. Ensuite, il y a le côté créatif du journal intime avec les écrits de la fille d’Alice, Élise. « Elle nous raconte sa pratique créative. Elle a travaillé pendant longtemps en tant que professeur. Elle s’intéresse beaucoup à la relation entre les images et les paroles. Ces journaux intimes, oui, c’est son écriture, celui de son vécu, mais ce sont aussi des cahiers de création. On y retrouve des pensées, des citations, des dessins. On a voulu un peu voir la pluralité des façons pour écrire.» L’exposition saute alors d’une génération pour présenter le vécu de Gabrielle, fille du fils d’Alice. « Comme tout enfant, elle a fait ses premières écritures dans ses cahiers d’écolier. Elle écrivait ses journées, ce qu’elle aimait, ce qu’elle aimait moins et par la suite, une fois rentrée dans l’adolescence, elle s’est penchée vers la musique. Une transition de ses petites écritures d’enfant, derrière ses pensées, ses introspections, ses modes d’expression à travers la musique ». L’écriture a évolué à travers le temps, si bien que plusieurs vont aujourd’hui s’exprimer de différentes façons. Par exemple via la tablette électronique, par journal numérique, avec la musique, etc.

Pourquoi écrivent-ils? L’homme utilisait le journal intime d’une tout autre façon. Le Musée présente le mémoire de Philippe Aubert de Gaspé pour le démontrer. « Les hommes aussi écrivent. On a voulu faire à la fin du parcours un rappel au travail de rédaction intime des hommes. Il y a Philippe Aubert de Gaspé qui n’a pas écrit un journal intime, mais ses mémoires pour rappeler ses souvenirs. C’est quand même un travail de mémoire, un travail de rédaction», souligne Mme Zapata. D’autres hommes ont aussi pris la plume et témoigné pour expliquer la façon dont le journal intime a été utilisé dans leur vie. L’exposition est accessible au public jusqu’en juin 2023.